Verwendbarkeit und Wahl verschiedener Objektivtypen

Für Architekturaufnahmen sind in der Regel nur symmetrische Objektive bester Korrektur zu brauchen; wegen der oft geringen Abstände, die zur Verfügung stehen, in Innenräumen, sind zuweilen Weitwinkelobjektive nicht zu entbehren. Zur Aufnahme von Einzelheiten entfernter Bauwerke (Statuen, Säulenkapitäle usw.) leistet oft ein Fernobjektiv sehr gute Dienste (vgl. Bild 12).

Seite 26

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

![]() Für

Reproduktionszwecke sind nur beste Objektive

verwendbar, meist solche von langen Brennweiten;

die Lichtstärke spielt keine so große

Rolle, wohl aber die Ebnung und Farbenfreiheit

des Bildes.

Für

Reproduktionszwecke sind nur beste Objektive

verwendbar, meist solche von langen Brennweiten;

die Lichtstärke spielt keine so große

Rolle, wohl aber die Ebnung und Farbenfreiheit

des Bildes.

![]() Größere

Lichtstärken des Objektivs haben den

Vorteil, dass sie uns vom Licht unabhängiger

machen; man wird zwar auch das lichtstarke Objektiv

meist so weit abblenden, wie es Verschlussgeschwindigkeit

und Licht erlauben, um hinreichende Schärfentiefe

zu bekommen; ist aber das Licht schlecht, so arbeitet

man mit größter öffnung, darf

dann freilich keine große Schärfentiefe

erwarten und auch keine geschnittene Schärfe

überhaupt, wenn man mit langen Brennweiten

arbeitet.

Größere

Lichtstärken des Objektivs haben den

Vorteil, dass sie uns vom Licht unabhängiger

machen; man wird zwar auch das lichtstarke Objektiv

meist so weit abblenden, wie es Verschlussgeschwindigkeit

und Licht erlauben, um hinreichende Schärfentiefe

zu bekommen; ist aber das Licht schlecht, so arbeitet

man mit größter öffnung, darf

dann freilich keine große Schärfentiefe

erwarten und auch keine geschnittene Schärfe

überhaupt, wenn man mit langen Brennweiten

arbeitet.

![]() In

manchen Fällen ist eine große Schärfentiefe

ein Nachteil, kein Vorteil, und daher ein

besonders lichtstarkes Objektiv (F:3 bis F:4)

unbedingt vorzuziehen; so bei Bildnisaufnahmen,

die mit einem Objektiv größerer öffnung

plastischer werden, einerseits deshalb, weil dieses

gewissermaßen stereoskopisch zeichnet (vgl.

S.

82) und mehr Rundung gibt, anderseits

weil die geringe Schärfentiefe die hinteren

Kopfpartien und den Hintergrund durch die geringere

Schärfe zurücktreten lässt; ferner

bei manchen Aufnahmen von Naturobjekten, so z.B.

Blumen, weil hier eine geringe Schärfentiefe

den scharf eingestellten Hauptgegenstand scharf

aus der unscharfen Umgebung im Hintergrunde hervortreten

lässt.

In

manchen Fällen ist eine große Schärfentiefe

ein Nachteil, kein Vorteil, und daher ein

besonders lichtstarkes Objektiv (F:3 bis F:4)

unbedingt vorzuziehen; so bei Bildnisaufnahmen,

die mit einem Objektiv größerer öffnung

plastischer werden, einerseits deshalb, weil dieses

gewissermaßen stereoskopisch zeichnet (vgl.

S.

82) und mehr Rundung gibt, anderseits

weil die geringe Schärfentiefe die hinteren

Kopfpartien und den Hintergrund durch die geringere

Schärfe zurücktreten lässt; ferner

bei manchen Aufnahmen von Naturobjekten, so z.B.

Blumen, weil hier eine geringe Schärfentiefe

den scharf eingestellten Hauptgegenstand scharf

aus der unscharfen Umgebung im Hintergrunde hervortreten

lässt.

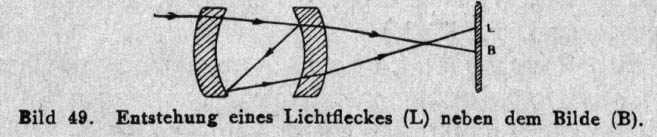

![]() Lichtflecke sind ein Fehler, der bei allen Formen der Objektive

(keinesfalls nur, wie oft fälschlich behauptet

wird, bei unverkitteten) vorkommen kann, je nach

Ausführungsart und Verwendung des Objektivs.

Bild 49 stellt dar, wie durch Reflexion des Lichtes

an den Innenflächen des Objektivs ein Lichtfleck

zustande kommt. Bei richtiger Konstruktion des

Objektivs wird der Lichtfleck in allen normalen

Fällen unmerkbar sein, aber auch beim besten

Objektiv wird in gewissen Fällen (z.B. Aufnahme

direkt gegen die Sonne oder eine andere grelle

Lichtquelle) ein Lichtfleck zum Vorschein kommen

können.

Lichtflecke sind ein Fehler, der bei allen Formen der Objektive

(keinesfalls nur, wie oft fälschlich behauptet

wird, bei unverkitteten) vorkommen kann, je nach

Ausführungsart und Verwendung des Objektivs.

Bild 49 stellt dar, wie durch Reflexion des Lichtes

an den Innenflächen des Objektivs ein Lichtfleck

zustande kommt. Bei richtiger Konstruktion des

Objektivs wird der Lichtfleck in allen normalen

Fällen unmerkbar sein, aber auch beim besten

Objektiv wird in gewissen Fällen (z.B. Aufnahme

direkt gegen die Sonne oder eine andere grelle

Lichtquelle) ein Lichtfleck zum Vorschein kommen

können.

Objektivfassungen

|

|

Seite 27

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

Für

Projektionsobjektive (vgl. S.

125) verwendet man gern Wechselfassungen

(Bild 52), bei denen jedes Objektiv in

eine zylindrische Röhre (Bild 53)

gefasst ist; verschieden solcher, stets

gleich großer Röhren lassen

sich nach Belieben in die mit Zahntrieb

versehene eigentliche Fassung einschieben,

so dass man leicht und rasch beliebige

Brennweiten anwenden kann.

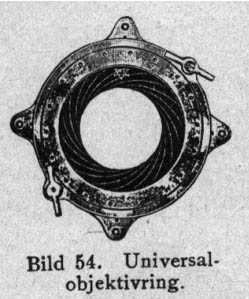

Um

Objektive verschiedenen Durchmessers an

derselben Kamera verwenden zu können,

verwendet man entweder eine Reihe von

Objektivbrettern (das ist jener Teil vorn

an der Kamera, an dem das Objektiv angeschraubt

ist), deren jedes einen Objektivring von

passender Größe trägt.

Ferner kann man nur ein Brett mit einem

Ring und Zwischenringe für die kleineren

Objektive verwenden, und endlich statt

dessen einen Universalobjektivring (Bild

54) benutzen, in dem Objektive verschiedener

Größen durch Backen gefasst

werden und der lichtdichte Abschluss durch

eine irisblendenartige Einfassung bewirkt

wird.

Seite 28

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

II. Die Gelbscheibe.

*Als Gelbfilter kommen in Verwendung:

- 1.

Flache

Glasgefäße (Kuvetten), gefüllt

mit geeigneten Farbstofflösungen; sie

kommen nur für wissenschaftliche und

Reproduktionszwecke in Betracht.

Flache

Glasgefäße (Kuvetten), gefüllt

mit geeigneten Farbstofflösungen; sie

kommen nur für wissenschaftliche und

Reproduktionszwecke in Betracht.

2. Genau planparallel geschliffene Platten aus

einem besonderen, in der Masse gelb gefärbten

Glase. Wegen des Materials und der Arbeit

sind sie nicht billig. Bis vor kurzem gab

es nur Gläser von mangelhafter, bräunlicher

Färbung, die nicht nur blauviolette Strahlen,

sondern auch gelbgrüne verschluckten

und dadurch die Belichtungszeit unnütz

verlängerten. Die neuen Gelbgläser

von Schott- (Zeiß-) Jena sind frei von

diesem Fehler.

Genau planparallel geschliffene Platten aus

einem besonderen, in der Masse gelb gefärbten

Glase. Wegen des Materials und der Arbeit

sind sie nicht billig. Bis vor kurzem gab

es nur Gläser von mangelhafter, bräunlicher

Färbung, die nicht nur blauviolette Strahlen,

sondern auch gelbgrüne verschluckten

und dadurch die Belichtungszeit unnütz

verlängerten. Die neuen Gelbgläser

von Schott- (Zeiß-) Jena sind frei von

diesem Fehler. - 3.

Ebensolche

Platten aus klarem (weißen) Glase, überzogen

mit einer gefärbten Gelatine- oder Kollodiumschicht;

zur Not kann man auch gewöhnliche dünne

Gläser, z.B. von Diapositivplatten verwenden.

Diese Gelbfilter verschlechtern manchmal etwas

die Leistung des Objektivs, sind aber leicht

in korrekten Färbungen herzustellen und

billig, daher für die Praxis sehr gut

geeignet. Zu ihrer Herstellung gibt König

folgende Vorschrift:

Ebensolche

Platten aus klarem (weißen) Glase, überzogen

mit einer gefärbten Gelatine- oder Kollodiumschicht;

zur Not kann man auch gewöhnliche dünne

Gläser, z.B. von Diapositivplatten verwenden.

Diese Gelbfilter verschlechtern manchmal etwas

die Leistung des Objektivs, sind aber leicht

in korrekten Färbungen herzustellen und

billig, daher für die Praxis sehr gut

geeignet. Zu ihrer Herstellung gibt König

folgende Vorschrift:

-

1 g Rapidfiltergelb wird in 200 ccm destillierten Wasser gelöst; ferner werden 18 g reinste Gelatine in destilliertem Wasser geweicht, geschmolzen und dann auf 300 ccm verdünnt. Man stellt dann folgende Lösungen her, die vor dem Gießen zu filtrieren sind:

a) Gelatinelösung

Gelatinelösung100 ccm b) Gelatinelösung

Gelatinelösung100 ccm Filtergelblösung2,5 ccm Filtergelblösung100 ccm Wasser17,5 ccm Wasser10 ccm c) Gelatinelösung

Gelatinelösung100 ccm Filtergelblösung20 ccm

Man überzieht nun 3 Stück Spiegelglasplatten mit diesen Farbgelatinen (auf 100 qcm Plattenfläche 7 ccm Farbgelatine, also auf eine 9x12-Platte etwa 8 ccm) und erhält so einen Satz von drei verschiedenen Gelbfiltern.

Es lassen sich so Gelbscheiben verschiedener Intensität herstellen. Im allgemeinen wird man vorziehen, gefärbte Gelbscheiben fertig im Handel zu beziehen. Ausgezeichnet haben sich u.a. die spektroskopisch geprüften Lifalichtfilter von A. Schäfer (früher K. Sill) Augsburg bewährt, die in verschiedenen Ausführungen und für die verschiedenen Zwecke nach eigenen Vorschriften und solchen von Dr. König und von Hübl gefertigt werden. In einem besonderen Lifalichtfilter-Handbuch macht diese Firma übrigens beachtenswerte Angaben über Arten und Anwendungsweise der Filter und gibt auch die Verlängerungsfaktoren für die Belichtung mit verschiedenen Platten- und Filtersorten an.

- 4.

Farbige Gelatinefolien, die etwa die gleiche

Leistungsfähigkeit wie unter 3 beschriebenen

Filter aus gelatinierten Glase besitzen, aber

nur fertig bezogen werden können (speziell

das Fabrikat der Hanauer Filter- und Folienwerke,

Hanau a.M., ist hervorzuheben). Sie weisen

außerordentlich gute und gleichmäßige

Färbungen und zahlreiche Abstufungen

auf; man verwendet sie entweder frei beim

Objektiv oder bei der Platte oder besser (da

sie sonst bald verdorben sind), indem man

sie zwischen zwei blanke Glasplatten legt

und diese an den Rändern mit Papierstreifen

verklebt.

Farbige Gelatinefolien, die etwa die gleiche

Leistungsfähigkeit wie unter 3 beschriebenen

Filter aus gelatinierten Glase besitzen, aber

nur fertig bezogen werden können (speziell

das Fabrikat der Hanauer Filter- und Folienwerke,

Hanau a.M., ist hervorzuheben). Sie weisen

außerordentlich gute und gleichmäßige

Färbungen und zahlreiche Abstufungen

auf; man verwendet sie entweder frei beim

Objektiv oder bei der Platte oder besser (da

sie sonst bald verdorben sind), indem man

sie zwischen zwei blanke Glasplatten legt

und diese an den Rändern mit Papierstreifen

verklebt.

*Der Anfänger möge die kleiner gedruckten Textteile vorerst überspringen.

Seite 29

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

![]() Die

Einschaltung der Gelbscheibe geschieht entweder

vor dem Objektiv oder hinter dem Objektiv oder

vor der Platte. Die ersten beiden Einschaltungen

sind die gebräuchlicheren; sie erfordern

Scheiben geringerer Größe, aber von

höchster Gleichmäßigkeit. Vor

dem Objektiv eingeschaltet hat die Gelbscheibe

praktisch keinen Einfluss auf die Einstellung,

hinter dem Objektiv rückt sie das Bild um

etwa 1/3 ihrer Dicke weiter vom Objektiv ab, was

bei Einstellung ohne und Aufnahme mit Gelbscheibe

beachtet werden muss. Zweckmäßig ist

es, wenn die Gelbscheibe hinter dem Objektiv angebracht

wird, die Scharfeinstellung des Bildes

mit Einschaltung der Gelbscheibe vorzunehmen.

Die

Einschaltung der Gelbscheibe geschieht entweder

vor dem Objektiv oder hinter dem Objektiv oder

vor der Platte. Die ersten beiden Einschaltungen

sind die gebräuchlicheren; sie erfordern

Scheiben geringerer Größe, aber von

höchster Gleichmäßigkeit. Vor

dem Objektiv eingeschaltet hat die Gelbscheibe

praktisch keinen Einfluss auf die Einstellung,

hinter dem Objektiv rückt sie das Bild um

etwa 1/3 ihrer Dicke weiter vom Objektiv ab, was

bei Einstellung ohne und Aufnahme mit Gelbscheibe

beachtet werden muss. Zweckmäßig ist

es, wenn die Gelbscheibe hinter dem Objektiv angebracht

wird, die Scharfeinstellung des Bildes

mit Einschaltung der Gelbscheibe vorzunehmen.

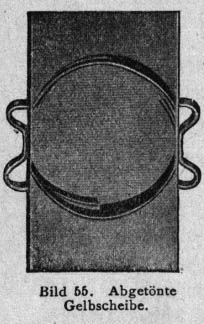

![]() Alle

optischen Anstalten fabrizieren spezielle Gelbscheibenringe

zum Aufschrauben vorn am Objektiv. Man hat auch

Gelbscheibenhalter, die durch federnde Klemmfassungen

eine Befestigung an Objektiven verschiedener Größe

zulassen (Abb. 55); diese Halter werden auch ohne

Scheibeneinsatz geliefert, so dass Filter je nach

Wahl eingefügt werden können.

Alle

optischen Anstalten fabrizieren spezielle Gelbscheibenringe

zum Aufschrauben vorn am Objektiv. Man hat auch

Gelbscheibenhalter, die durch federnde Klemmfassungen

eine Befestigung an Objektiven verschiedener Größe

zulassen (Abb. 55); diese Halter werden auch ohne

Scheibeneinsatz geliefert, so dass Filter je nach

Wahl eingefügt werden können.

![]() In

der Praxis weisen viele dieser Gelbscheibenhalter

Mängel auf, und es ist oft vorzuziehen, sich

aus dünner Pappe, für jedes Objektiv

passend, selbst einen Halter zum Anstecken herzustellen,

eine Arbeit, die jeder auch nur ein wenig Gewandte

nach einigen Versuchen leicht ausführen kann.

Wer es nicht trifft und die Kosten nicht scheut,

kauft am besten die unter 2 beschriebenen Massivscheiben

in besonderer Fassung, die zu jedem Objektiv passend

geliefert werden.

In

der Praxis weisen viele dieser Gelbscheibenhalter

Mängel auf, und es ist oft vorzuziehen, sich

aus dünner Pappe, für jedes Objektiv

passend, selbst einen Halter zum Anstecken herzustellen,

eine Arbeit, die jeder auch nur ein wenig Gewandte

nach einigen Versuchen leicht ausführen kann.

Wer es nicht trifft und die Kosten nicht scheut,

kauft am besten die unter 2 beschriebenen Massivscheiben

in besonderer Fassung, die zu jedem Objektiv passend

geliefert werden.

![]() In

bezug auf die Stärke der Färbung unterscheidet

man Kompensationsfilter, das sind solche,

welche die übermäßige Wirkung

des Blau und Violett dämpfen (beim Aufnehmen

mit farbenempfindlichen Platten, siehe S.

56), also die verschiedene Wirkung

der Strahlen auf die Platte ausgleichen, und Kontrastfilter,

das sind solche, die gewisse Farbenregionen photographisch

stärker hervortreten lassen resp. gewisse

Farbenregionen gänzlich unterdrücken

(z.B. in der Dreifarbenphotographie, seltener

bei gewöhnlichen Aufnahmen, etwa im Hochgebirge,

wo sie leicht übertriebene Wirkungen geben).

In

bezug auf die Stärke der Färbung unterscheidet

man Kompensationsfilter, das sind solche,

welche die übermäßige Wirkung

des Blau und Violett dämpfen (beim Aufnehmen

mit farbenempfindlichen Platten, siehe S.

56), also die verschiedene Wirkung

der Strahlen auf die Platte ausgleichen, und Kontrastfilter,

das sind solche, die gewisse Farbenregionen photographisch

stärker hervortreten lassen resp. gewisse

Farbenregionen gänzlich unterdrücken

(z.B. in der Dreifarbenphotographie, seltener

bei gewöhnlichen Aufnahmen, etwa im Hochgebirge,

wo sie leicht übertriebene Wirkungen geben).

Um

den Himmel mit dem dunkleren Landschaftsvorder-

und Mittelgrund in besseren Einklang zu

bringen, resp.um eine überlichtung

des Himmels zu vermeiden, der sich in

einer mangelhaften Wiedergabe der Wolkenpartien

äußert, benutzt man neuerdings

auch abgetönte Gelbscheiben mit allmählich

(Abb.55) oder auch steil verlaufender

Dichte. Diese werden vorn am Objektiv

in besonderer Fassung aufgesetzt.. Die

Scheiben selbst sind nach oben und unten

verschiebbar, so daß die Partie

des Himmels mit mehr hellerer und dunklerer

oder auch keiner Gelbscheibentönung

je nach Bedarf exponiert werden kann.

![]() Welche

Art Gelbscheibe am besten am Platze ist, hängt

nicht allein von den Farben und von der Beleuchtung

des Aufnahmegegenstandes ab, sondern auch von

der Qualität der vorliegenden farbenempfindlichen

Platte. Daraus folgt, daß man sich für

seine Zwecke die bestgeeigneten Filter durch praktische

Versuche ausprobieren muß. Die Angaben,

die betreffs der Verlängerung der Belichtungszeit

durch die Gelbscheibe in den Katalogen der optischen

Anstalten usw. verzeichnet sind, sind Durchschnittswerte,

die für viele Fälle allerdings ausreichend

sind. Die alten, bräunlichgelben Massivglasfilter

verlängerten die Exposition unnötigerweise

auf das 6- bis 10fache, die modernen Filter aus

den neuen Gläsern oder mit gefärbten

Gelatineschichten gehen schon bei Verlängerung

der Belichtung auf das Doppelte bis Dreifache

den gleichen Effekt, stärkere Filter sind

in normalen Fällen nicht nötig, nur

bei gewissen ganz besonderen schwierigen Hochgebirgsaufnahmen

und Gemäldereproduktionen.

Welche

Art Gelbscheibe am besten am Platze ist, hängt

nicht allein von den Farben und von der Beleuchtung

des Aufnahmegegenstandes ab, sondern auch von

der Qualität der vorliegenden farbenempfindlichen

Platte. Daraus folgt, daß man sich für

seine Zwecke die bestgeeigneten Filter durch praktische

Versuche ausprobieren muß. Die Angaben,

die betreffs der Verlängerung der Belichtungszeit

durch die Gelbscheibe in den Katalogen der optischen

Anstalten usw. verzeichnet sind, sind Durchschnittswerte,

die für viele Fälle allerdings ausreichend

sind. Die alten, bräunlichgelben Massivglasfilter

verlängerten die Exposition unnötigerweise

auf das 6- bis 10fache, die modernen Filter aus

den neuen Gläsern oder mit gefärbten

Gelatineschichten gehen schon bei Verlängerung

der Belichtung auf das Doppelte bis Dreifache

den gleichen Effekt, stärkere Filter sind

in normalen Fällen nicht nötig, nur

bei gewissen ganz besonderen schwierigen Hochgebirgsaufnahmen

und Gemäldereproduktionen.

Seite 30

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis![]() weiter

weiter

{ }

© Thomas Gade